Dein Warenkorb ist gerade leer!

staniol

Ein hybrides Online– und Print–Magazin für Kunst Staniol beinhaltet eine Serie von Büchern die von unterschiedlichen Künstlern bearbeitet werden. Jede Ausgabe von Staniol bezieht sich auf ein bereits bestehendes Buch oder Heft da es dieses als Rohvorlage für die eigene Gestaltung nimmt. Diese Vorlage wird digital reproduziert, auf ihr gearbeitet und schließlich wieder zu einer…

Erschienen

Bearbeitet

Ein hybrides Online– und Print–Magazin für Kunst

ISSN 1864-5380

Ein künstlerisches, nicht kommerzielles Magazin, welches als experimentelle Schnittstelle zwischen den Medien Internet und Buch definiert wurde: dies beinhaltete eine Internetseite und eine je zweimonatlich erscheinende gedruckte Magazinausgabe. Konzept war, eine real existierende Buchvorlage via Internet zu vertreiben und von verschiedenen KünstlerInnen bearbeiten zu lassen. Anschließend wurden die Ergebnisse redaktionell editiert und in das ursprüngliche Medium des Buches zurückgeführt.

Ein hybrides Online– und Print–Magazin für Kunst

Konzept und Vorgehensweise

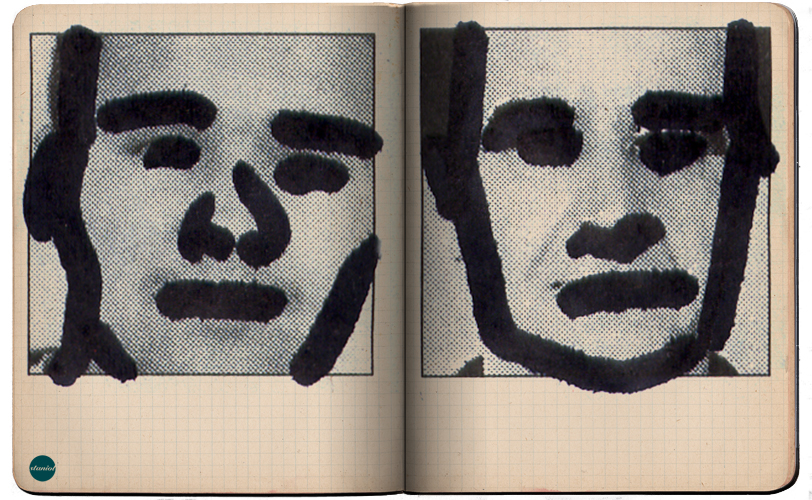

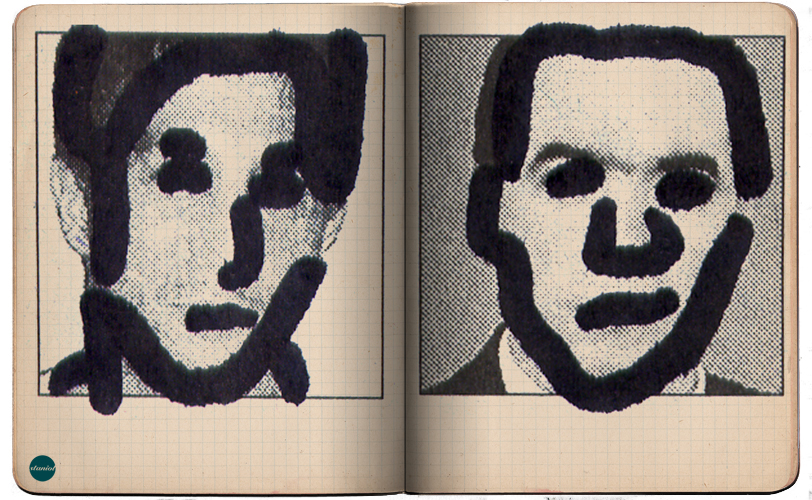

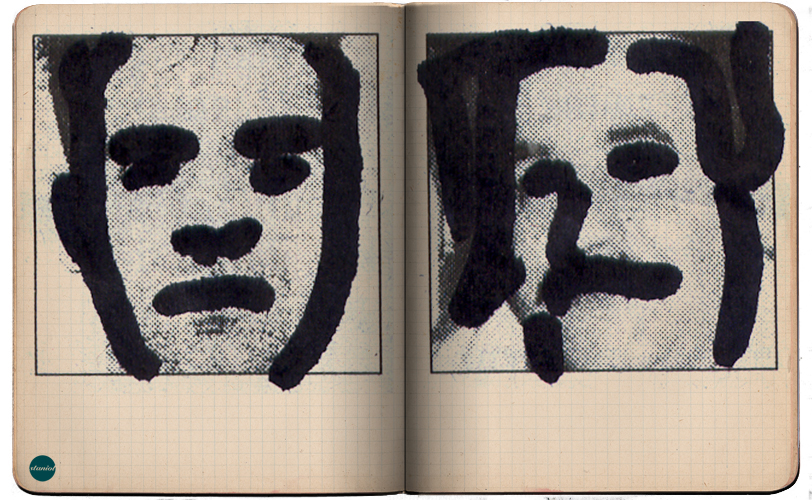

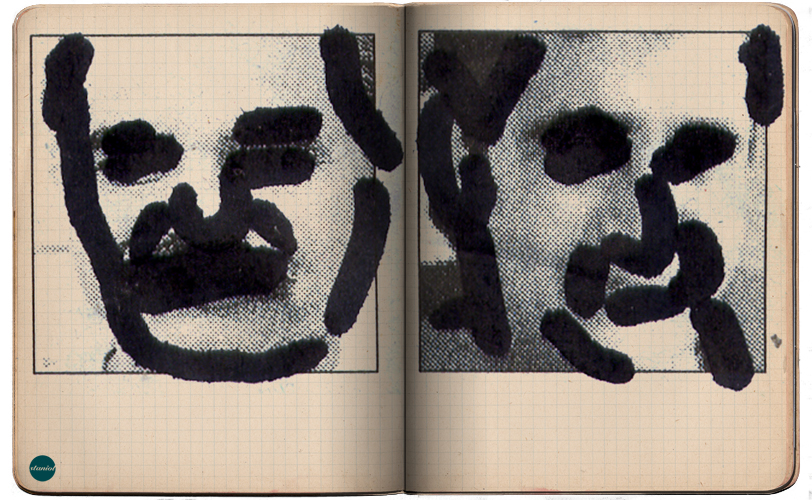

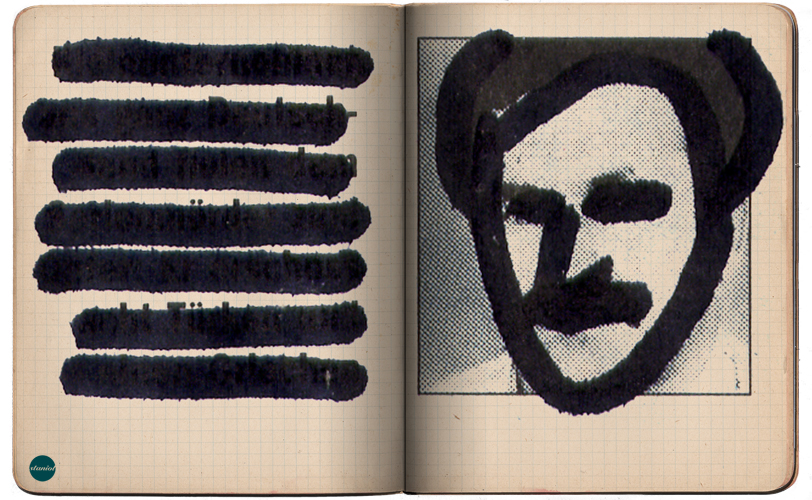

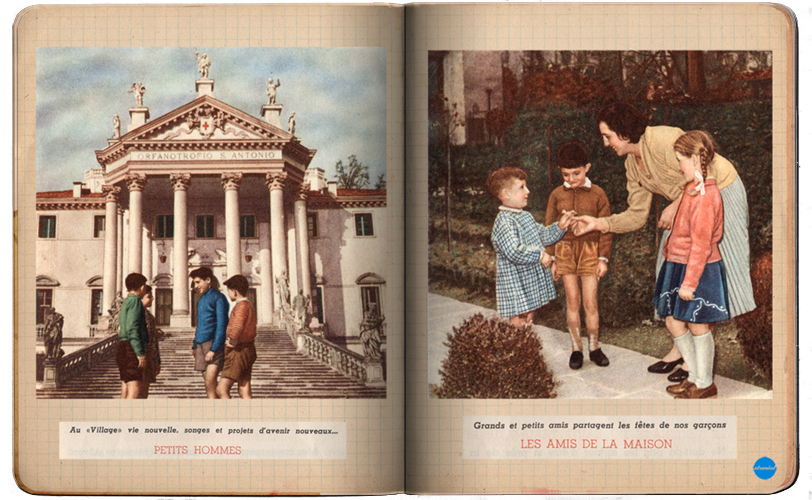

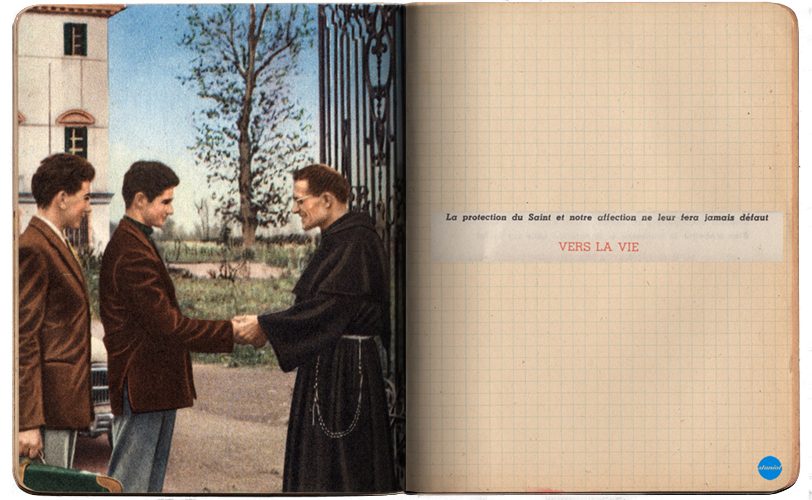

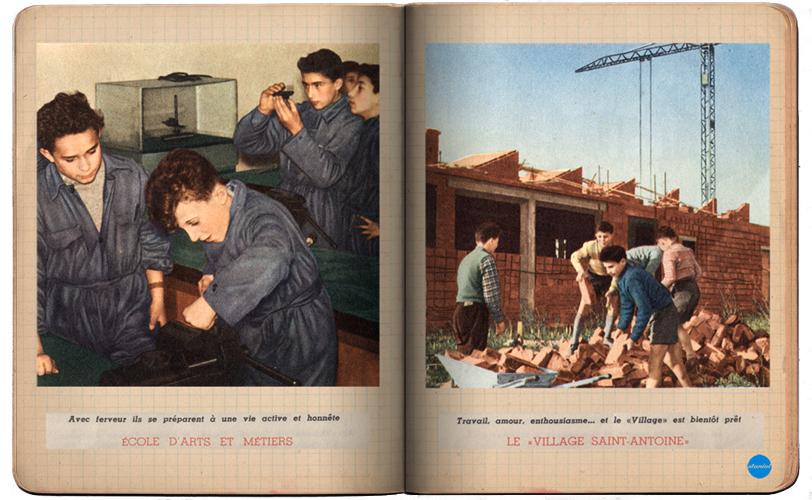

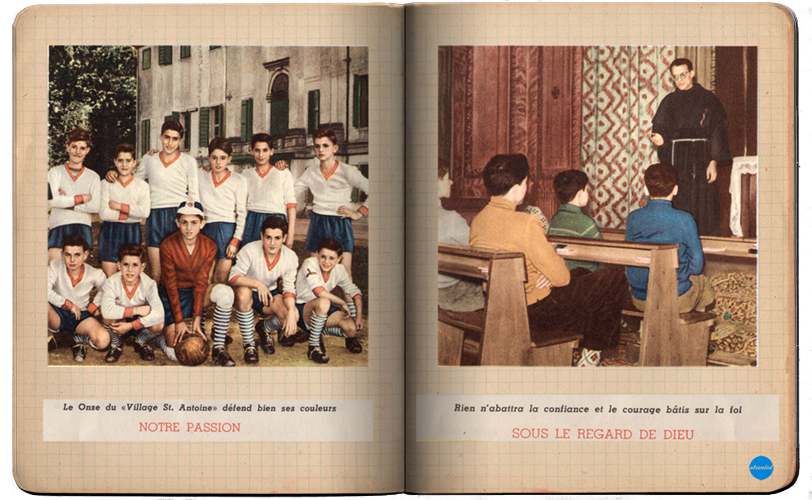

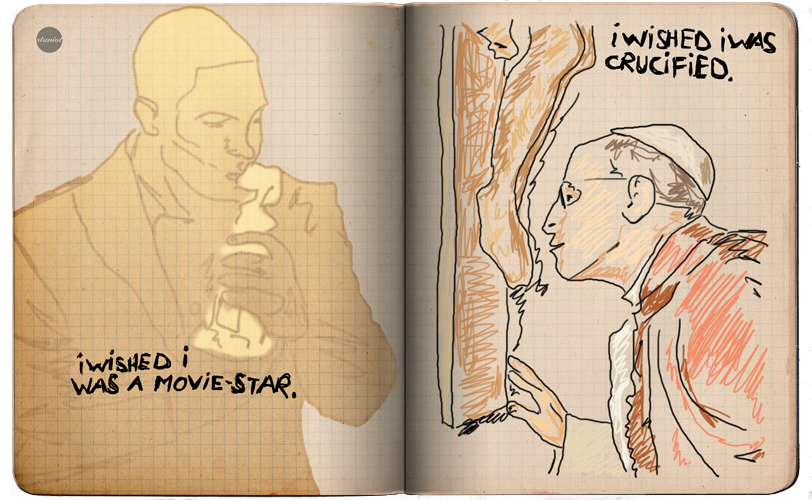

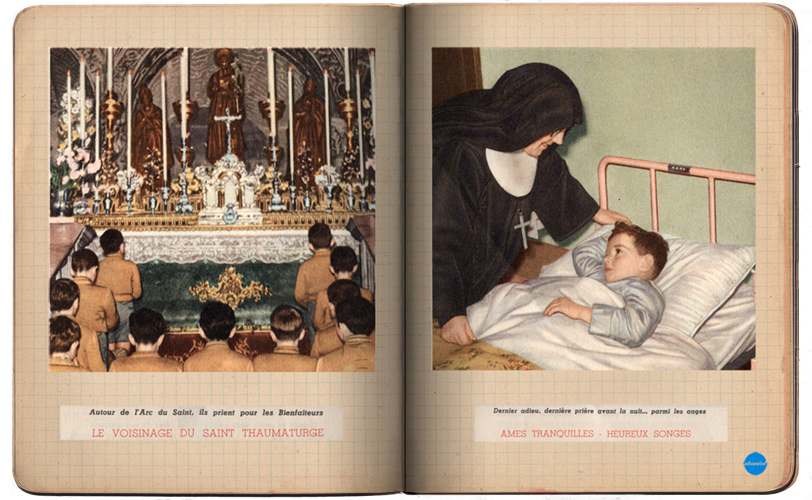

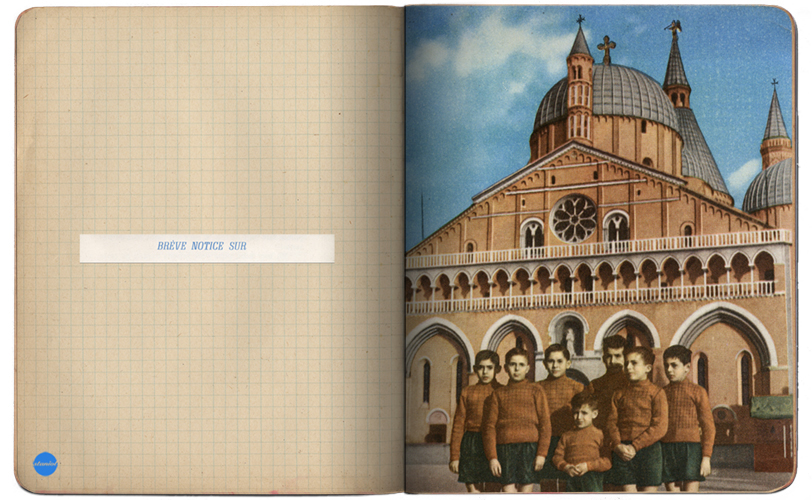

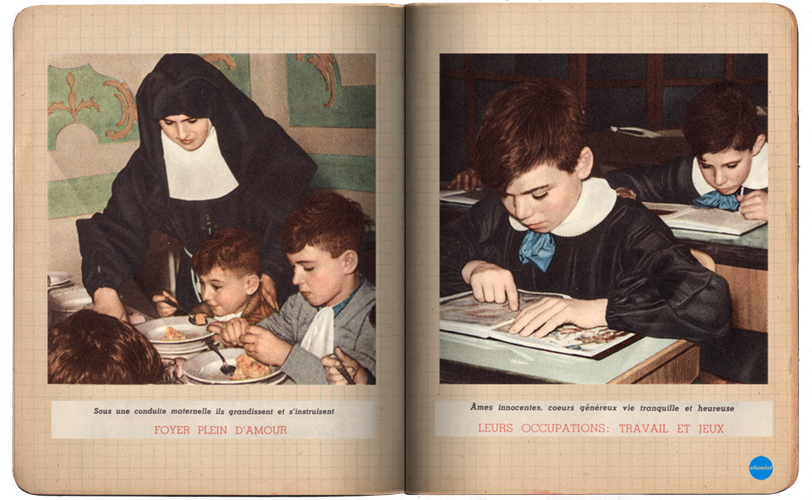

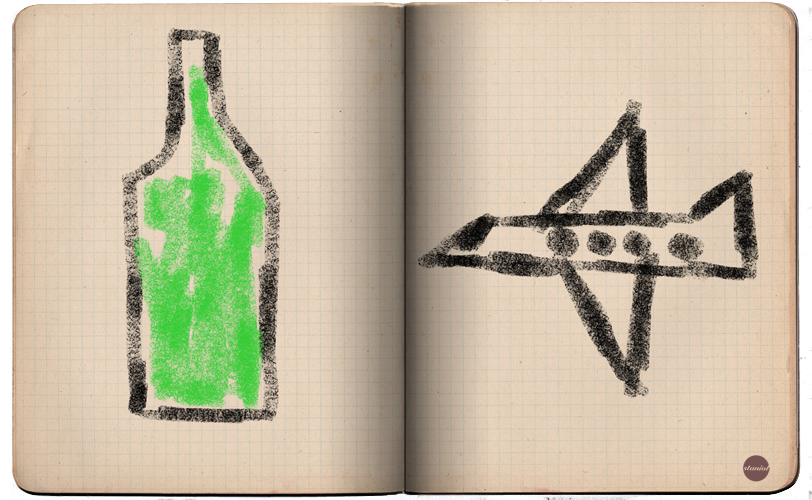

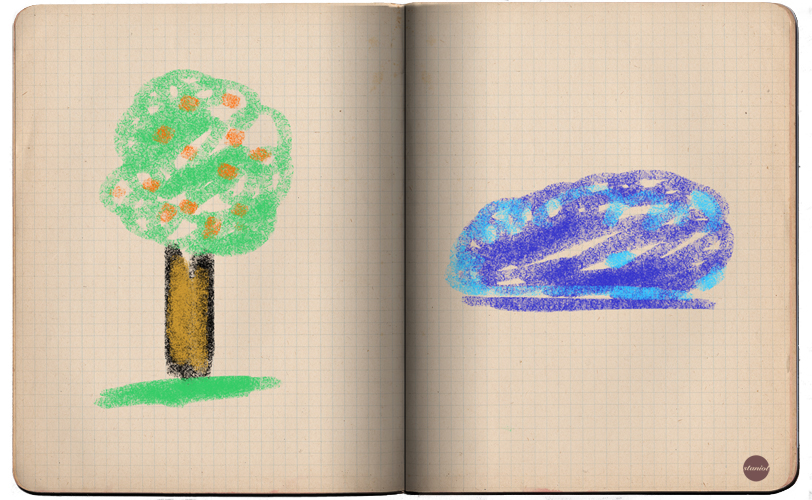

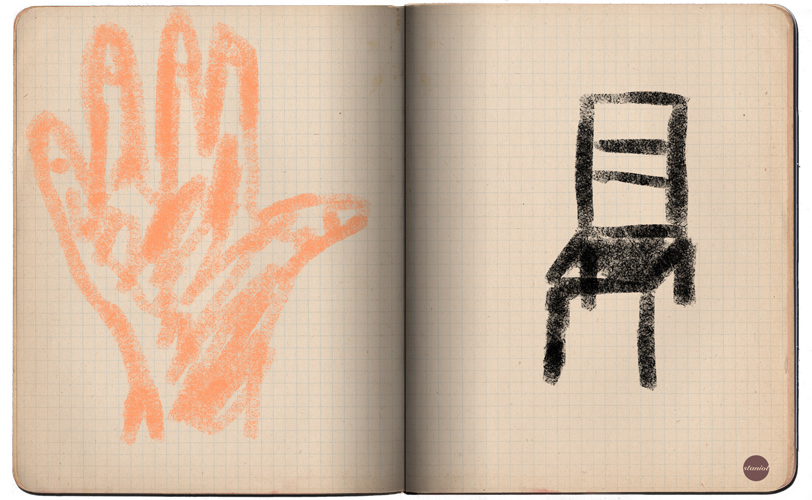

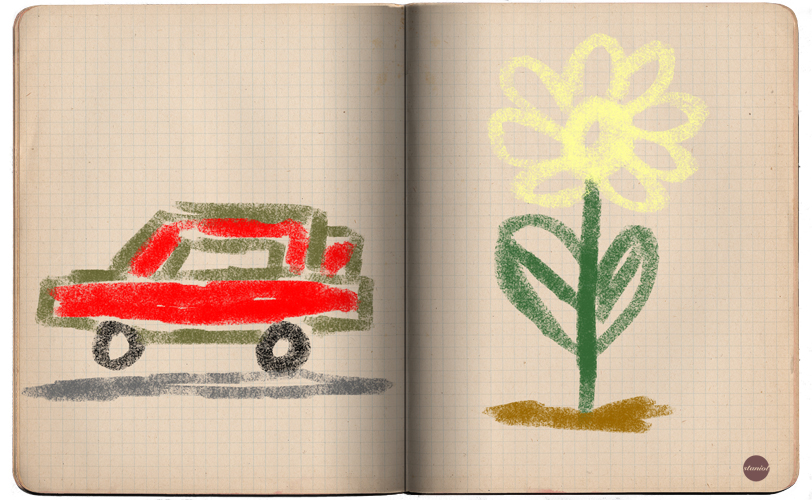

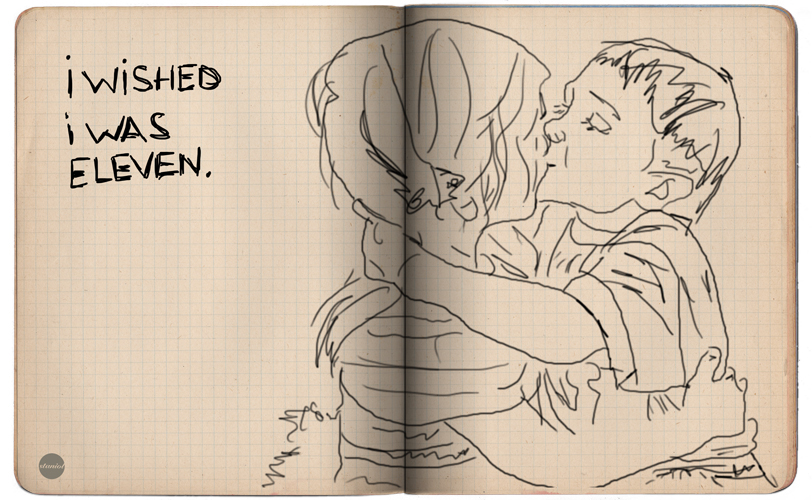

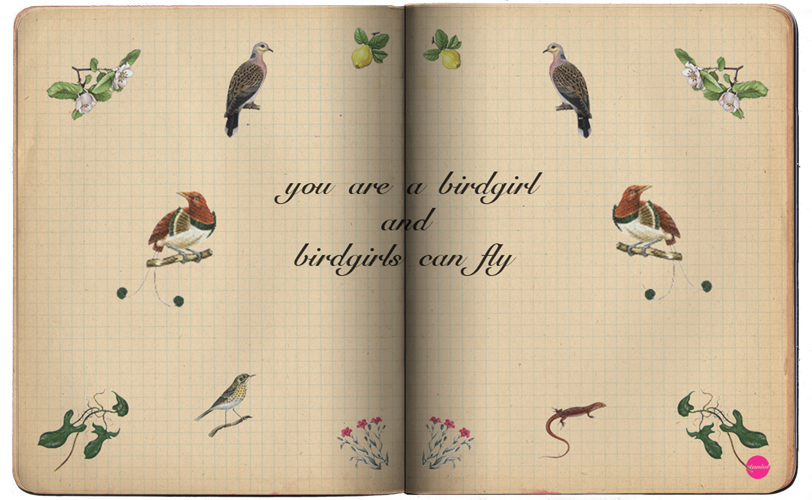

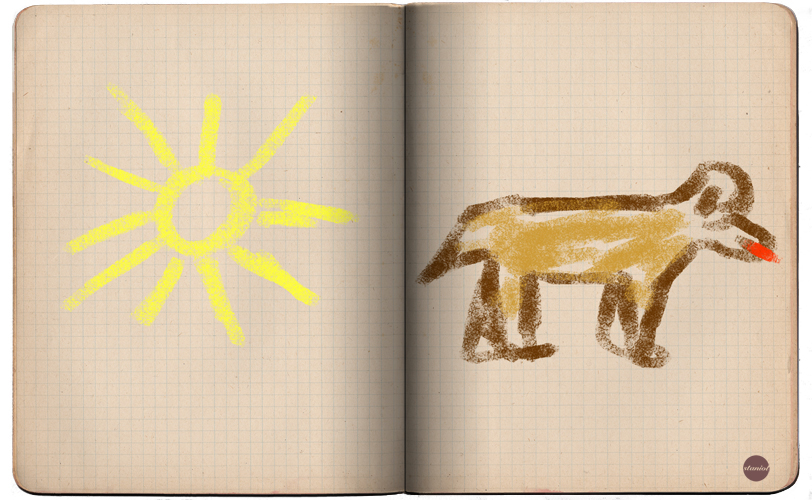

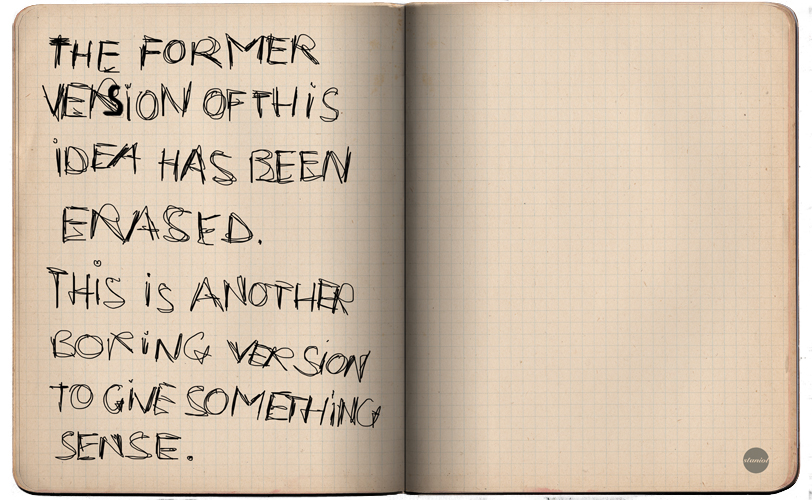

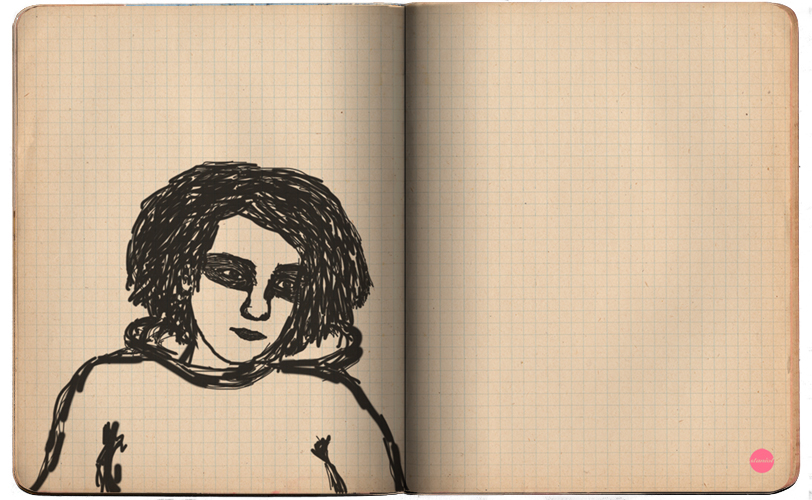

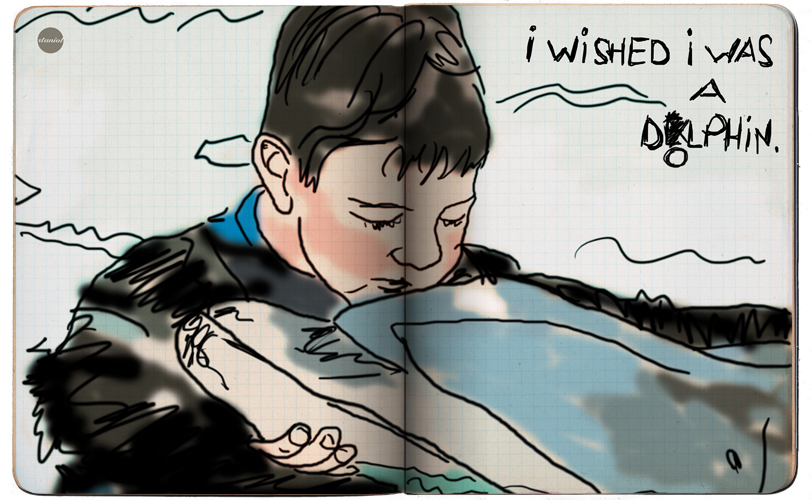

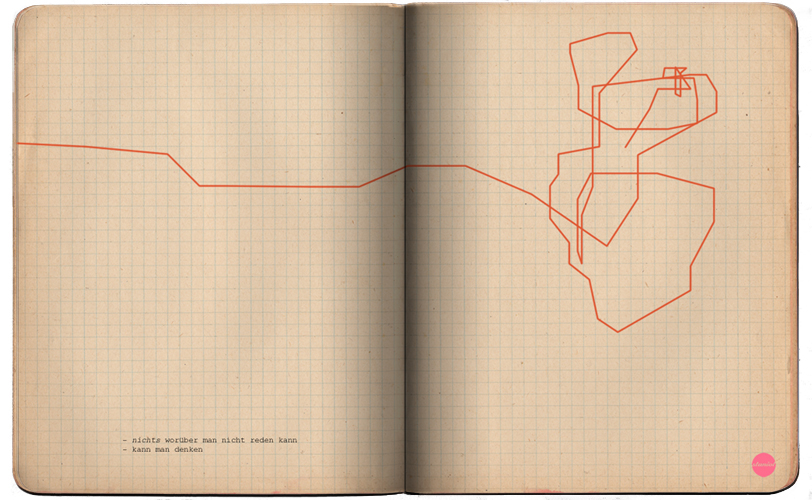

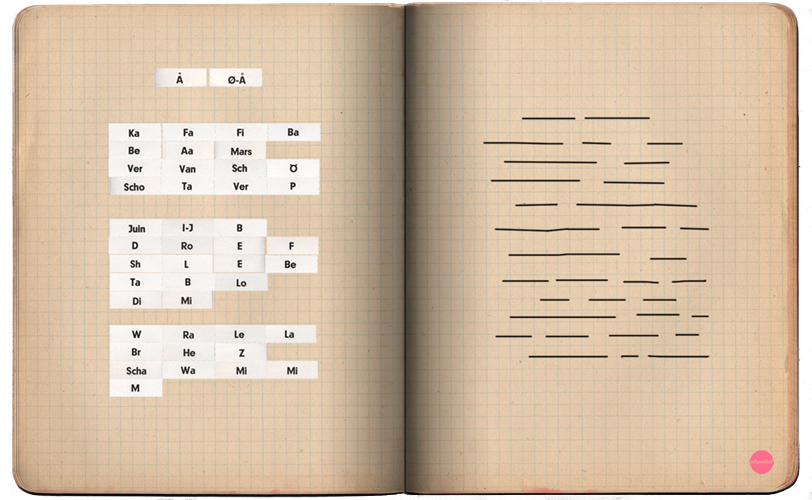

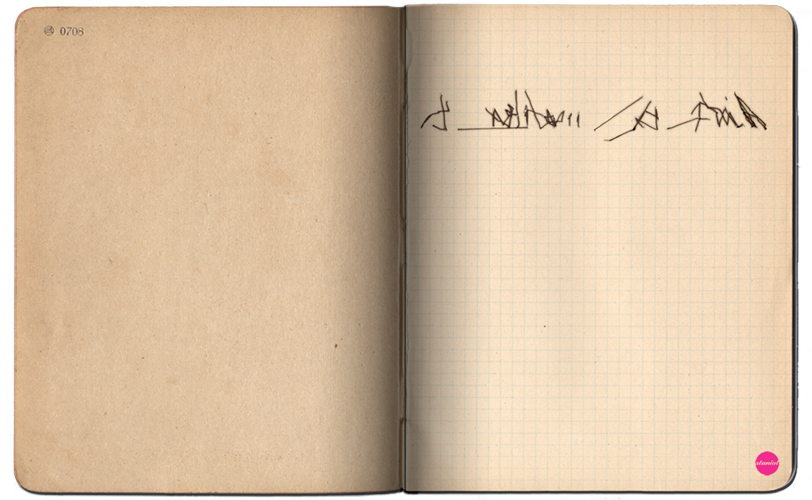

Staniol beinhaltet eine Serie von Büchern die von unterschiedlichen Künstlern bearbeitet werden. Jede Ausgabe von Staniol bezieht sich auf ein bereits bestehendes Buch oder Heft da es dieses als Rohvorlage für die eigene Gestaltung nimmt. Diese Vorlage wird digital reproduziert, auf ihr gearbeitet und schließlich wieder zu einer einheitlichen Ausgabe montiert die nun die unterschiedlichen Beiträge miteinander verbindet.

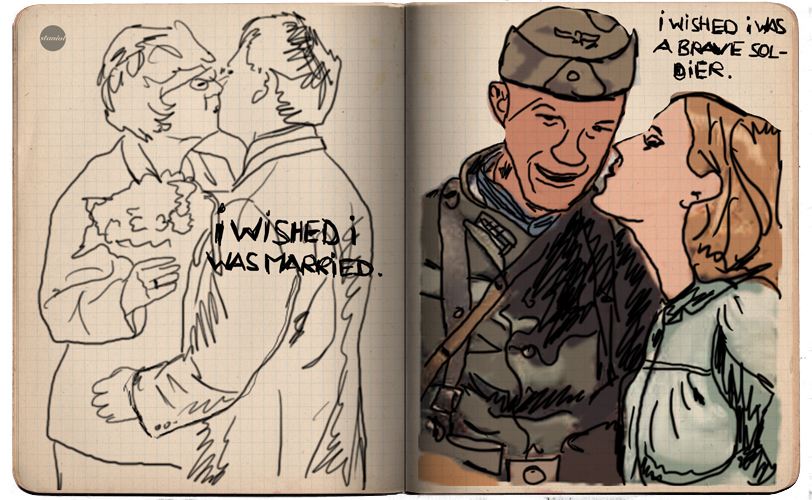

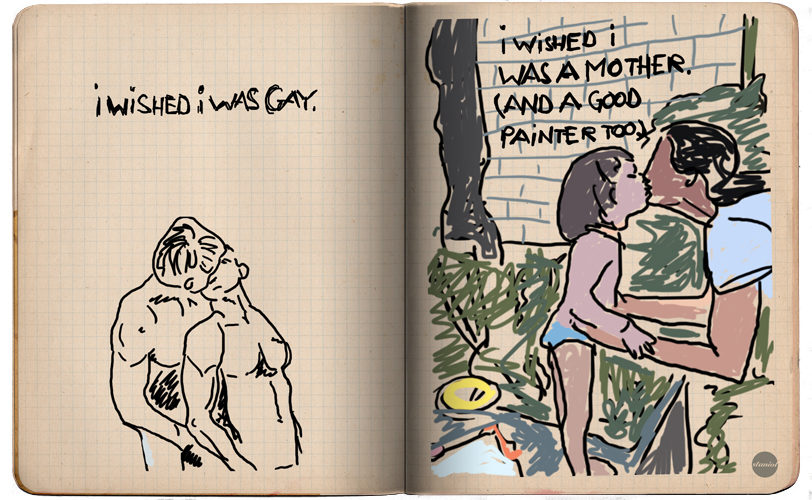

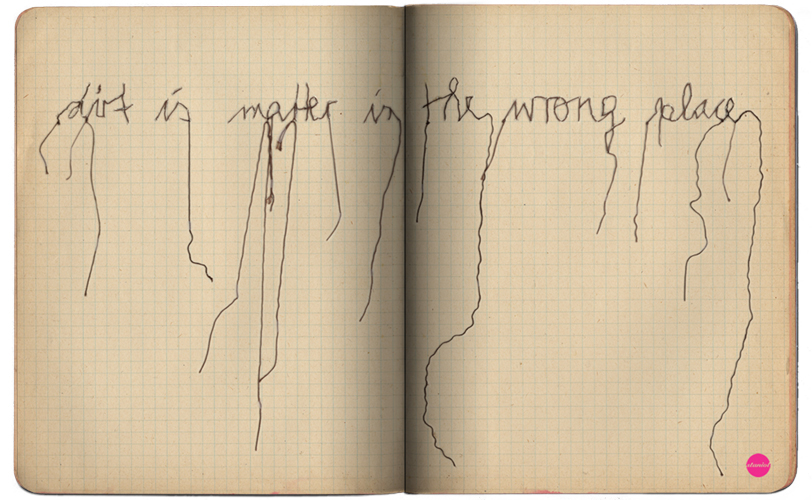

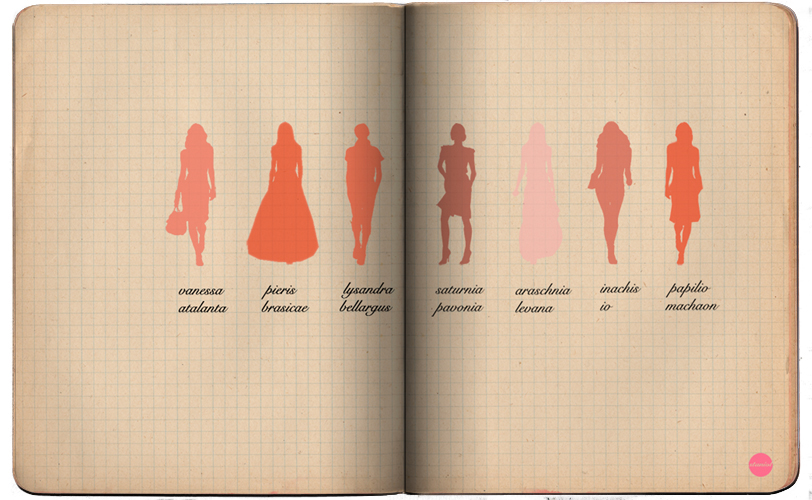

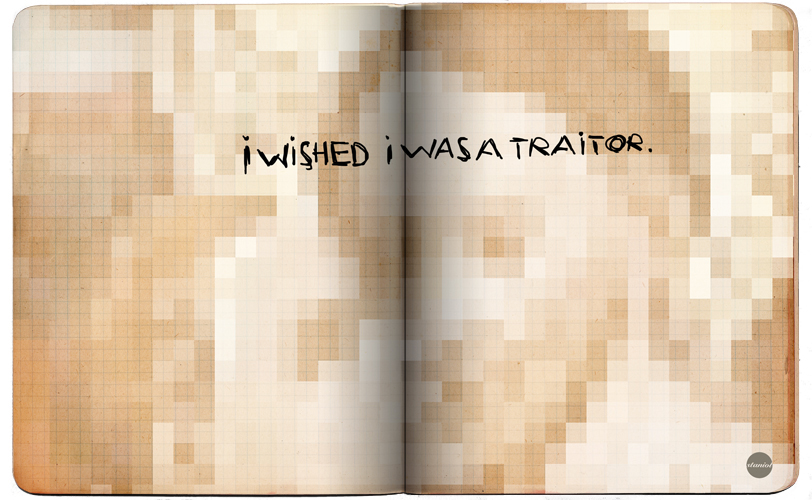

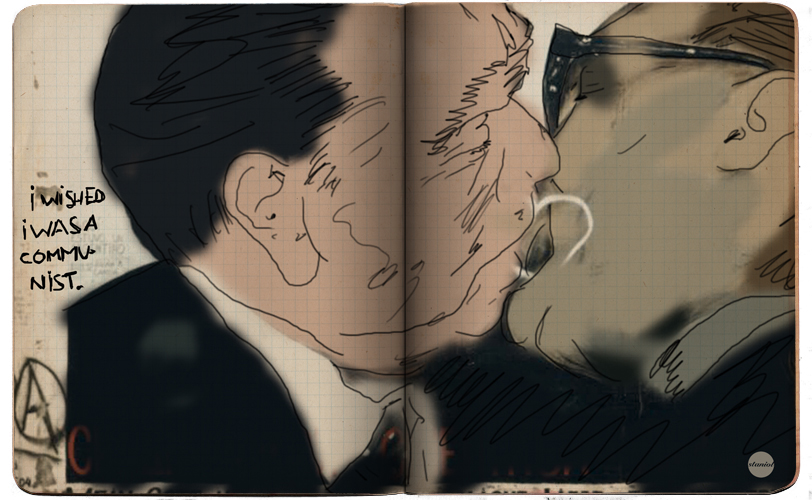

Staniol lädt Künstler ein, zu einem festgelegten Thema Arbeiten anzufertigen. Jeder Teilnehmer bekommt eine reproduzierte Doppelseite des Originalmaterials (dies kann ein Buch, ein Notizblock, ein Fotoalbum etc. sein) in Form einer digitalen Datei oder eines Drucks im Originalformat und bearbeitet diese zu einem spezifischen Thema das die jeweilige Ausgabe inhaltlich begleiten soll. Die Bearbeitung kann sowohl digital als auch auf dem Druck sein; es soll keine stilistische Vorgaben geben. Sobald ein Teilnehmer für eine Ausgabe eingeladen ist, steht es ihm frei zu tun und zu lassen was er oder sie will. Ebenso wird die Wahl des Mediums jedem Teilnehmer freigestellt: Dies können Bilder, Wörter, Zeichen oder Sonstiges sein. Die Anzahl der Blätter und die verwendeten Mittel stehen jedem Teilnehmer frei.

Die Teilnehmer werden zu einem vorgegebenen Thema eingeladen zu partizipieren. Diese bekommen eine Wunschfarbe zugeteilt mit der ihre jeweiligen Seiten innerhalb der Ausgabe gekennzeichnet werden. Ebenso bekommt jeder Teilnehmer eine eMail-Adresse seiner Farbe (z.B. purpur(at)staniol.com) und ist damit für inhaltliche Fragen erreichbar. Durch diese Methode können sich Mitglieder untereinander auf Arbeiten beziehen ohne diese direkt mit einem Namen verbinden zu müssen. In der Konsequenz entsteht so ein dezentralisiertes Netzwerk von Künstlern, das auch als Ansprechpartner für darüberhinausgehende gestalterische Lösungen parat stehen kann.

staniol versteht sich als Schnittstelle zwischen Internet und Buch, zwischen Freizeit und Kunst, zwischen uns und den anderen partizipierenden Künstlern. Betont werden soll der prozeßhafte Charakter des Projektes, welcher durch das spontane Arbeiten und die Interaktion untereinander entsteht.

Name und inhaltliche Verweise

Der Name Staniol verweist auf das gleichnamige Verpackungsmittel das bevorzugt Verwendung findet bei der Verpackung von Süßigkeiten und Schokolade.

Es lassen sich viele bewußt gesetzte Parallelen zwischen dem Konzept des Magazins Staniol und dem Staniol als Verpackungsmittel aufzeigen. So verweist die traditionelle Verwendung von Staniol vor allem für Süßigkeiten auf die Verschmelzung von Begehrlichkeit die eine Verpackung mit ihrem Produkt eingeht. Ein weiterer Aspekt ließe sich in dem fragilen und konsumeristisch geprägten Wesen des Staniols sehen. So wie das Magazin dient das Staniol lediglich als bunte und verführerische Umhüllung eines süßen Inhalts und muß um an diesen vorzudringen beschädigt werden. Die Herausgeber von Staniol verweisen damit auch auf den vereinheitlichenden Faktor einer Verpackung, die aber bei aller Schönheit und Verführungsqualität immer Hülle und Schein ist und nicht zuletzt stets strategisch konstruiert bleibt. Das Projekt Staniol lebt nicht zuletzt von einer Art Selbstreferenzialität und Schaffung von fiktiver inhaltlicher Homogenität.

Staniol dient dazu einen zu konsumierenden Inhalt einerseits ästhetisch ansprechend und andererseits pragmatisch und simpel zu verpacken. Staniol versteht sich als dünne Membran wischen dem reinen Produkt auf der einen Seite und seiner öffentlichen Verpackungshülle auf der anderen. Diese für den Konsumenten verborgene dünne Schicht offenbart sich für den konsequenten Interessierten zugleich als ein ästhetisches und gefälliges Dazwischen einerseits und andererseits als hauchdünne, fragile Barriere zwischen offiziell vollzogenem Konsum und persönlichem Genuß. In seiner Position als direkte Hülle der verpackten Begehrlichkeiten kann es trotz, meist sofortiger Entledigung dennoch als intimere und reinere Hülle des eigentlichen Inhaltes gesehen werden und hat keine oder nur geringe ideologische oder ästhetische Einfärbungen der äußerlichen Verpackung. Staniol folgt noch deutlich den ästhetischen Vorgaben des nach Außen gerichteten informellen und auffälligen Produktumschlages kann aber aufgrund seiner Leichtigkeit und Vulnerabilität einer Präsentations- und Schutzfunktion nicht mehr gerecht werden sondern funktioniert um so besser als Filter de-idealisierend und sogar den direkten Konsum entschleunigend. Staniol entfaltet traditionell seine Wirkung meist als hauchdünne, flexible und schmiegsame Umhüllung bunter, verlockender Leckereien – diese können bei längerer Hitzeeinwirkung oder unsachgemäßer Lagerung eine untrennliche Verbindung mit dem Staniol eingehen mit dem Ergebnis ein nutzloses, unkonsumierbares Amalgam aus Produktinhalt und formeller Verpackung zurückzulassen. Direkt auf den Inhalt appliziert ist seine oberflächliche Gestaltung immer an die spezifischen Morphologien des Produktes gebunden – durch die Isolation davon verbleibt immer ein total verzerrtes Einzelobjekt. Die auf und mit dem Staniol transportierte Botschaft ist also immer in Bezug zu dem zu umhüllenden Inhalt und als Folge der direkten Korrespondenz zu jenem verzerrt appliziert. Als weitere Folge der engen Verknüpfung ist Staniol auch nur schwer in einer Einheit wieder zu isolieren und zu rekonstruieren. Die Ablösung des Staniols ist stets fragmentarisch.

Onscreen/Offscreen

Der dualistische Ansatz der Bearbeitung (z.B. die eingesannte Vorlage) verweist auch auf weitere Gegenüberstellungen die sich auf die Vereinbarkeit von originalen Quellen auf Papier, deren digitale Verarbeitung und die Rückführung in „das echte Leben“ beziehen. Staniol ist insofern problematisch als es durch die Online-Ausgabe streng genommen kein Buch ist, sondern ein Abbild dessen. Es ist ein Bild. Vielleicht sogar Abbild eines Bildes.

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die zwingende Frage nach einer intermedialen Rückkopplung oder besser gesagt nach der angemessenen Methode, den Kreis zum Ausgangspunkt des echten Buches wieder zu schließen, bestehen. Mit ihr bleibt auch die Problematik einer Rückführung zu einem „richtigen“ Buch bestehen und muß in ihrer Konsequenz überdacht werden.

staniol erscheint alle zwei Monate in Form einer Internetseite und als gebundene Ausgabe, die sich jeweils in der Gestaltung exakt an das zu grunde liegende Buch halten. Somit könnte man von einer künstlerisch bearbeiteten Kopie sprechen, die sich von der individuellen Vorlage emanzipiert und in zwei Medien vorliegt.

Jede Ausgabe wird in einer limitierten Auflage von 30 Stück herausgegeben und in Buchhandlungen angeboten.

Ein hybrides Online– und Print–Magazin für Kunst

ISSN 1864-5380

Ein künstlerisches, nicht kommerzielles Magazin, welches als experimentelle Schnittstelle zwischen den Medien Internet und Buch definiert wurde: dies beinhaltete eine Internetseite und eine je zweimonatlich erscheinende gedruckte Magazinausgabe. Konzept war, eine real existierende Buchvorlage via Internet zu vertreiben und von verschiedenen KünstlerInnen bearbeiten zu lassen. Anschließend wurden die Ergebnisse redaktionell editiert und in das ursprüngliche Medium des Buches zurückgeführt.

Ein hybrides Online– und Print–Magazin für Kunst

Konzept und Vorgehensweise

Staniol beinhaltet eine Serie von Büchern die von unterschiedlichen Künstlern bearbeitet werden. Jede Ausgabe von Staniol bezieht sich auf ein bereits bestehendes Buch oder Heft da es dieses als Rohvorlage für die eigene Gestaltung nimmt. Diese Vorlage wird digital reproduziert, auf ihr gearbeitet und schließlich wieder zu einer einheitlichen Ausgabe montiert die nun die unterschiedlichen Beiträge miteinander verbindet.

Staniol lädt Künstler ein, zu einem festgelegten Thema Arbeiten anzufertigen. Jeder Teilnehmer bekommt eine reproduzierte Doppelseite des Originalmaterials (dies kann ein Buch, ein Notizblock, ein Fotoalbum etc. sein) in Form einer digitalen Datei oder eines Drucks im Originalformat und bearbeitet diese zu einem spezifischen Thema das die jeweilige Ausgabe inhaltlich begleiten soll. Die Bearbeitung kann sowohl digital als auch auf dem Druck sein; es soll keine stilistische Vorgaben geben. Sobald ein Teilnehmer für eine Ausgabe eingeladen ist, steht es ihm frei zu tun und zu lassen was er oder sie will. Ebenso wird die Wahl des Mediums jedem Teilnehmer freigestellt: Dies können Bilder, Wörter, Zeichen oder Sonstiges sein. Die Anzahl der Blätter und die verwendeten Mittel stehen jedem Teilnehmer frei.

Die Teilnehmer werden zu einem vorgegebenen Thema eingeladen zu partizipieren. Diese bekommen eine Wunschfarbe zugeteilt mit der ihre jeweiligen Seiten innerhalb der Ausgabe gekennzeichnet werden. Ebenso bekommt jeder Teilnehmer eine eMail-Adresse seiner Farbe (z.B. purpur(at)staniol.com) und ist damit für inhaltliche Fragen erreichbar. Durch diese Methode können sich Mitglieder untereinander auf Arbeiten beziehen ohne diese direkt mit einem Namen verbinden zu müssen. In der Konsequenz entsteht so ein dezentralisiertes Netzwerk von Künstlern, das auch als Ansprechpartner für darüberhinausgehende gestalterische Lösungen parat stehen kann.

staniol versteht sich als Schnittstelle zwischen Internet und Buch, zwischen Freizeit und Kunst, zwischen uns und den anderen partizipierenden Künstlern. Betont werden soll der prozeßhafte Charakter des Projektes, welcher durch das spontane Arbeiten und die Interaktion untereinander entsteht.

Name und inhaltliche Verweise

Der Name Staniol verweist auf das gleichnamige Verpackungsmittel das bevorzugt Verwendung findet bei der Verpackung von Süßigkeiten und Schokolade.

Es lassen sich viele bewußt gesetzte Parallelen zwischen dem Konzept des Magazins Staniol und dem Staniol als Verpackungsmittel aufzeigen. So verweist die traditionelle Verwendung von Staniol vor allem für Süßigkeiten auf die Verschmelzung von Begehrlichkeit die eine Verpackung mit ihrem Produkt eingeht. Ein weiterer Aspekt ließe sich in dem fragilen und konsumeristisch geprägten Wesen des Staniols sehen. So wie das Magazin dient das Staniol lediglich als bunte und verführerische Umhüllung eines süßen Inhalts und muß um an diesen vorzudringen beschädigt werden. Die Herausgeber von Staniol verweisen damit auch auf den vereinheitlichenden Faktor einer Verpackung, die aber bei aller Schönheit und Verführungsqualität immer Hülle und Schein ist und nicht zuletzt stets strategisch konstruiert bleibt. Das Projekt Staniol lebt nicht zuletzt von einer Art Selbstreferenzialität und Schaffung von fiktiver inhaltlicher Homogenität.

Staniol dient dazu einen zu konsumierenden Inhalt einerseits ästhetisch ansprechend und andererseits pragmatisch und simpel zu verpacken. Staniol versteht sich als dünne Membran wischen dem reinen Produkt auf der einen Seite und seiner öffentlichen Verpackungshülle auf der anderen. Diese für den Konsumenten verborgene dünne Schicht offenbart sich für den konsequenten Interessierten zugleich als ein ästhetisches und gefälliges Dazwischen einerseits und andererseits als hauchdünne, fragile Barriere zwischen offiziell vollzogenem Konsum und persönlichem Genuß. In seiner Position als direkte Hülle der verpackten Begehrlichkeiten kann es trotz, meist sofortiger Entledigung dennoch als intimere und reinere Hülle des eigentlichen Inhaltes gesehen werden und hat keine oder nur geringe ideologische oder ästhetische Einfärbungen der äußerlichen Verpackung. Staniol folgt noch deutlich den ästhetischen Vorgaben des nach Außen gerichteten informellen und auffälligen Produktumschlages kann aber aufgrund seiner Leichtigkeit und Vulnerabilität einer Präsentations- und Schutzfunktion nicht mehr gerecht werden sondern funktioniert um so besser als Filter de-idealisierend und sogar den direkten Konsum entschleunigend. Staniol entfaltet traditionell seine Wirkung meist als hauchdünne, flexible und schmiegsame Umhüllung bunter, verlockender Leckereien – diese können bei längerer Hitzeeinwirkung oder unsachgemäßer Lagerung eine untrennliche Verbindung mit dem Staniol eingehen mit dem Ergebnis ein nutzloses, unkonsumierbares Amalgam aus Produktinhalt und formeller Verpackung zurückzulassen. Direkt auf den Inhalt appliziert ist seine oberflächliche Gestaltung immer an die spezifischen Morphologien des Produktes gebunden – durch die Isolation davon verbleibt immer ein total verzerrtes Einzelobjekt. Die auf und mit dem Staniol transportierte Botschaft ist also immer in Bezug zu dem zu umhüllenden Inhalt und als Folge der direkten Korrespondenz zu jenem verzerrt appliziert. Als weitere Folge der engen Verknüpfung ist Staniol auch nur schwer in einer Einheit wieder zu isolieren und zu rekonstruieren. Die Ablösung des Staniols ist stets fragmentarisch.

Onscreen/Offscreen

Der dualistische Ansatz der Bearbeitung (z.B. die eingesannte Vorlage) verweist auch auf weitere Gegenüberstellungen die sich auf die Vereinbarkeit von originalen Quellen auf Papier, deren digitale Verarbeitung und die Rückführung in „das echte Leben“ beziehen. Staniol ist insofern problematisch als es durch die Online-Ausgabe streng genommen kein Buch ist, sondern ein Abbild dessen. Es ist ein Bild. Vielleicht sogar Abbild eines Bildes.

Zu diesem Zeitpunkt bleibt die zwingende Frage nach einer intermedialen Rückkopplung oder besser gesagt nach der angemessenen Methode, den Kreis zum Ausgangspunkt des echten Buches wieder zu schließen, bestehen. Mit ihr bleibt auch die Problematik einer Rückführung zu einem „richtigen“ Buch bestehen und muß in ihrer Konsequenz überdacht werden.

staniol erscheint alle zwei Monate in Form einer Internetseite und als gebundene Ausgabe, die sich jeweils in der Gestaltung exakt an das zu grunde liegende Buch halten. Somit könnte man von einer künstlerisch bearbeiteten Kopie sprechen, die sich von der individuellen Vorlage emanzipiert und in zwei Medien vorliegt.

Jede Ausgabe wird in einer limitierten Auflage von 30 Stück herausgegeben und in Buchhandlungen angeboten.

Schreibe einen Kommentar